Roma, 8 luglio 1593. Via di Ripetta, accanto all’Ospedale di San Giacomo. Proprio qui nasce Artemisia Gentileschi, la primogenita di sei figli. Dopo due giorni viene battezzata nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. Possiamo tracciare una piccola e agile mappa di Roma mettendo insieme i luoghi e le date della vita di Artemisia.

DOMICILIO. La casa dei Gentileschi non è sempre rimasta la stessa. La famiglia si sposta parecchio. Da via di Ripetta si sposta in Piazza Santa Trinità dal 1697 al 1601. Nel dicembre dello stesso anno si spostano ancora, anche se di poco, e hanno un nuovo domicilio in via Paolina (oggi via del Babuino) all’angolo con via dei Greci. Qui rimangono fino all’aprile 1610 per poi cambiare a dicembre in via Margutta e cambiare di nuovo il 10 aprile.

LO STUPRO. Avvenne nel nuovo domicilio dei Gentileschi in via della Croce dove rimasero fino al 16 luglio 1611. Il pittore Agostino Tassi detto “lo smargiasso” stava insegnando ad Artemisia la prospettiva sotto la tutela del padre. Tassi, dopo diversi approcci tutti rifiutati, approfittò dell’assenza di Orazio, e violentò Artemisia. Furono coinvolti anche Cosimo Quorli, furiere della camera apostolica, e una certa Tuzia, vicina di casa che era solita accudire la ragazza quando il padre era fuori casa.

DAL PROCESSO AL MATRIMONIO. Il 1 maggio 1612 Artemisia fa visita ad Agostino Tassi presso la Prigione di Corte Savella. Il 14 maggio nella Prigione di Tor di Nona Artemisia è torturata in presenza di Agostino. Il 29 novembre dello stesso anno, il giorno successivo all’epilogo del processo, nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia Artemisia si sposa con Pierantonio Stiattesi, un pittore che “ha la fama d’uno che vive d’espedienti più che del suo lavoro d’artista”. Le nozze furono organizzate dal padre Orazio per riparare, rispetto alla dell’epoca, uno status di onorabilità per la figlia e per il nome della famiglia.

ARRIVEDERCI ROMA. Il 10 dicembre 1612, appena undici giorni dopo il matrimonio, Artemisia seguì immediatamente il marito a Firenze. Qui, nella città di Cosimo II e di Galilei, in un clima di pieno fermento culturale, troverà per i suoi prossimi sette anni una piena affermazione come pittrice.

Bibliografia: Alexandra Lapierre, Artemisia, Oscar Mondadori 1999

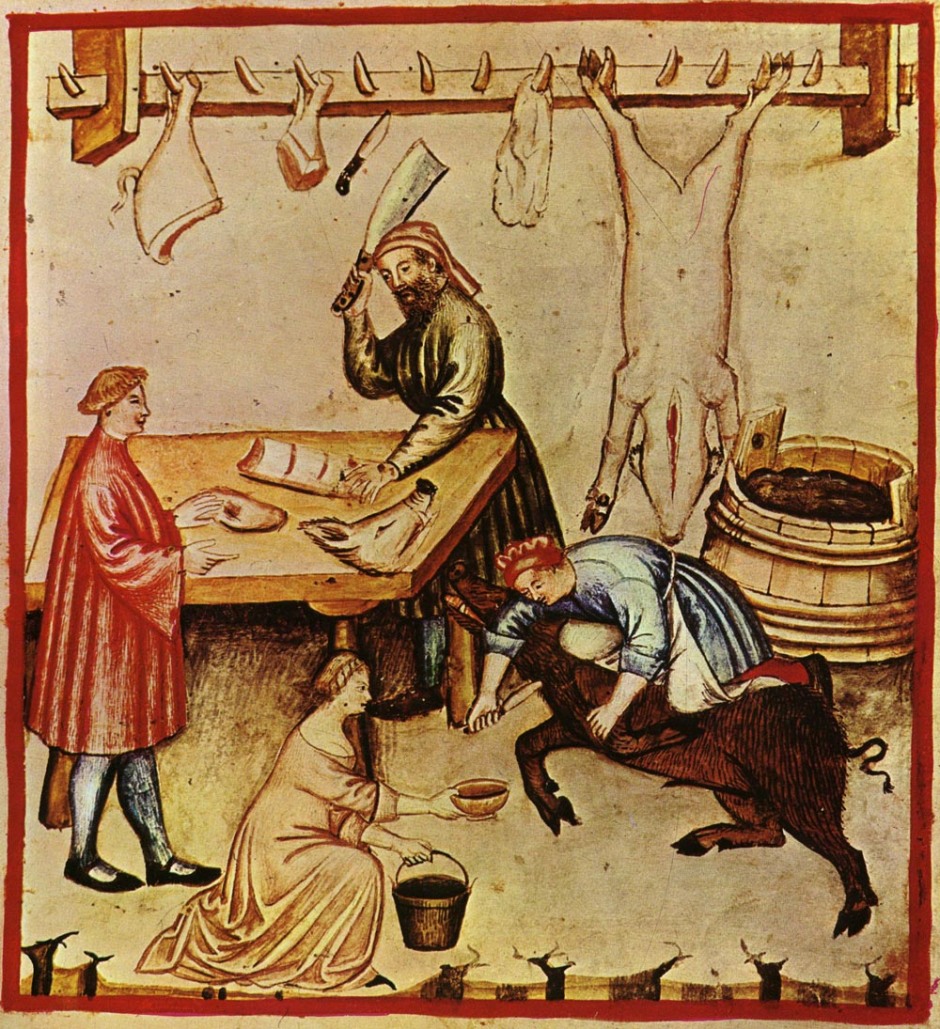

Immagine: Piranesi, veduta del Porto di Ripetta con s. Girolamo (metà XVIII sec.)