Rigoletto, protagonista dell’opera di Verdi, è un personaggio inventato e che traduce Triboulet, il buffone di Hugo nel Le Roi s’amuse. Il francese però è stato effettivamente un personaggio realmente esistito. Nicolas Ferrial, il suo vero nome, nasce a Blois nel 1479, al servizio prima del re Luigi XII e poi di Francesco I di Valois fino al 1536. Gli successe Brusquet, buffone di Enrico II, che ne diventa poi guardarobiere e cameriere. Una volta cessato il suo incarico alla corte, ricopre la figura di maitre de la poste a Parigi e pare facendo fortune. Muore nel 1565. Negli stessi anni a Firenze Braccio di Bartolo è conosciuto come Morgante – nome del gigante nel poema del Pulci – ed è il più celebre dei cinque buffoni della corte di Cosimo I de’ Medici. Lo vediamo riprodotto da Giambologna, nel doppio ritratto di Bronzino in cui la pittura sfida le tre dimensioni della scultura e poi nei giardini di Boboli a cavalcioni su di una tartaruga.

Mantova, qualche anno prima. Ercole Albergati, conosciuto come Zafarano, nasce a Bologna verso la metà del Quattrocento, è attore e scenotecnico diviso tra le corti di Mantova, Ferrara e Bologna. Probabilmente ha preso parte alla prima rappresentazione dell’Orfeo di Poliziano nel 1480. Già nel 1484 risulta stabilmente al servizio di Federico I Gonzaga quando viene richiesto anche dagli Sforza. Nel 1487 è al servizio dei Bentivoglio dove allestisce una sala per il matrimonio di Annibale e Lucrezia d’Este. Tra il 1501 e il 1502 è chiamato a Gazzuolo dal vescovo Ludovico Gonzaga. Dopo questa data non ci sono più documenti che ne parlano. In una lettera del 3 ottobre 1508 – scritta da Francesco Gonzaga alla moglie Isabella d’Este – si fa riferimento a “femmine giullaresse”.

Ferrara, 1475. La Camera Picta è terminata da un anno e muore Giovan Battista Scocola, il buffone alla corte di Ercole I d’Este. Il nuovo astro nascente è Diodato che verrà conteso anche con i Gonzaga. Scocola è raffigurato nel Salone dei Mesi, in corrispondenza del Mese di Aprile e proprio insieme a Borso. In questo periodo – ovvero negli anni 70 – era già cittadino ferrarese. Lo stipendio pare fosse ottimo ma non bastava, così giocava d’azzardo e aveva sempre debiti per i quali rischiava anche la pelle. Così lo descrive il Muratori: “uomo di vivacissimo ingegno, fatto di Ebreo Cristiano”. Apprendiamo così che era un ebreo convertito. Nel luglio 1462 è a Milano, ospite di Gabriella Gonzaga e di suo marito Corrado Fogliani. In una lettera scritta la marchese di Mantova Ludovico II, si nota che la firma autografa è Scocola buffonus.

Inghilterra, 1525. Il mercante Richard Fermor presenta ad Enrico VIII il buffone Will Summers. Il re e Thomas Cromwell rimangono molto colpiti dal suo spiccato senso di humor e gli offre subito un posto nella sua corte. A differenza dei buffoni e giullari italiani, quelli europei ricoprivano un incarico ufficiale. Appare, tra l’altro, alla destra di di Enrico in un dipinto del 1545 che rappresenta il re e la corte. Will morirà nel 1560 e fa in tempo ad assistere all’incoronazione di Elisabetta I, avvenuta due anni prima.

Bibliografia: Tito Saffiotti, Gli occhi della follia. Giullari e buffoni di corte nella storia e nell’arte, Book time 2013 | http://www.treccani.it/enciclopedia/albergati-ercole-detto-zafarano_(Dizionario-Biografico)/

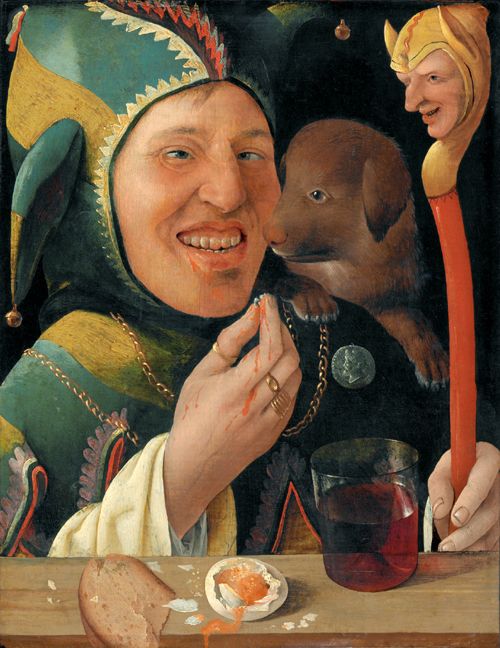

Immagine: Marx Reichlich, il giullare – 1519 (Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut)