29 ottobre 1268. Piazza del Mercato di Napoli, era un lunedì. Muore sul patibolo Corradino di Svevia, l’ultimo della dinastia sveva che subì la tremenda repressione di Carlo d’Angiò. Due mesi prima, il 23 agosto, il passaggio di consegne era avvenuto sul campo di battaglia di Tagliacozzo. I due schieramenti contrapposti erano i ghibellini sostenitori di Corradino e le truppe angioine di Carlo I d’Angiò, di parte guelfa. L’esercito di Corradino, più numeroso, sembra inizialmente aver la meglio ma a fare la differenza sono stati i rifornimenti di truppe fresche guelfe. I morti furono moltissimi così come i prigionieri contro i quali si accanì la sadica ferocia di Carlo mutilandoli e bruciandoli vivi.

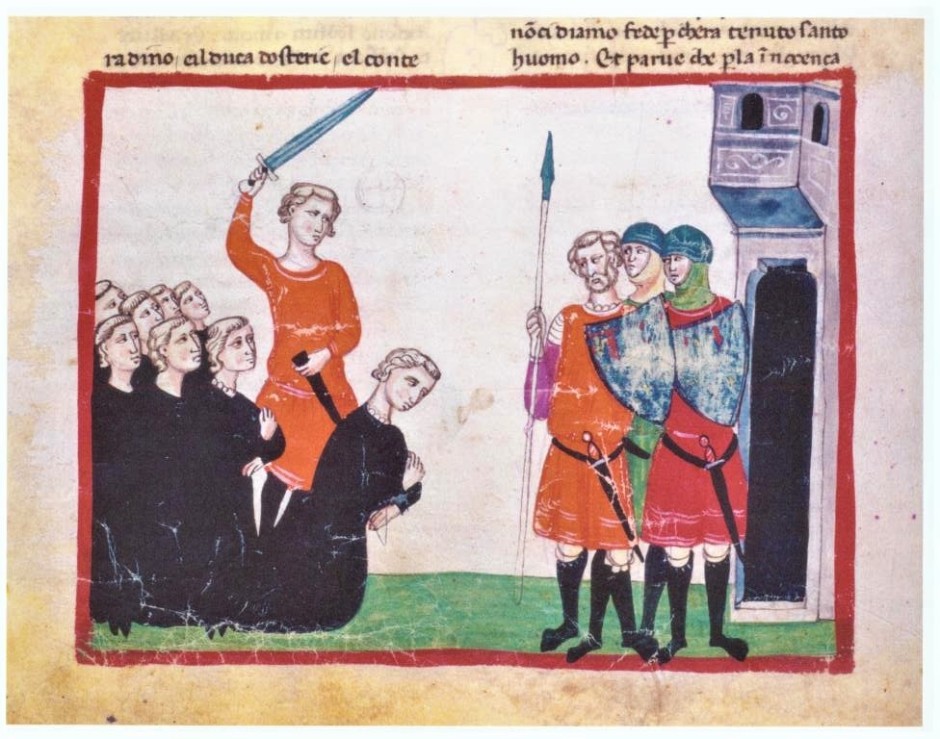

Corradino si mise in salvo, si rifugiò nella vicina Maremma nel castello dell’amico Giovanni Frangipane o almeno così reputava perché fu proprio lui a consegnarlo agli Angioini. Corradino venne processato e condannato a morte per decapitazione. La sentenza viene letta da Giovanni Bricaut cavaliere francese mentre Corradino si trovava nella cella insieme ad un altro detenuto, Federico d’Austria. I due giocavano a scacchi. Sentita la sentenza i due giovani chiesero i regolari tre giorni per potersi preparare ad una morte da buon cristiano.

Venne il giorno. Prima toccò a Corradino, poi a Federico. Entrambe le teste rotolarono come da prassi dopo un sol colpo di mannaia. Ai corpi però non fu concessa la sepoltura in terra consacrata. Avvolti in un lenzuolo furono buttati in una fossa. Solo più tardi le ossa – forse veramente quelle di Corradino? – furono trasferite nella Chiesa dei Carmelitani. Non sapremo mai anche se vinse la sua ultima partita, con quale mossa aprì e chiuse, quanti pezzi prese al suo avversario e in quante mosse. Almeno qui possiamo avanzare l’ipotesi che non abbia perso.

Bibliografia: Giuseppe Quatriglio, Mille anni in Sicilia. Dagli Arabi ai Borboni, Marsilio 1996

Immagine: Miniatura della Cronaca di Giovanni Villani, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Chigi L VIII 296, fol. 112v