Mantova 1770. Viene realizzato un censimento della città che vive lo splendore del periodo teresiano. Al tempo si contavano 25.000 abitanti. Nello specifico per quanto riguarda il comparto ecclesiastico si contano 1.845 religiosi di cui 488 sacerdoti secolari e 514 frati e 843 monache. I religiosi costituivano allora circa il 7,4% della popolazione totale.

Mantova era ancora una città più di chiese che di caserme. La città era suddivisa in sedici parrocchie. Prima la Cattedrale e poi Sant’Ambrogio, Sant’Apollonia, San Barnaba, Santa Carità, Santa Caterina, Sant’Egidio, San Gervasio, San Giacomo, San Leonardo, San Lorenzo, San Martino, Ognissanti, San Silvestro, San Simone e San Zenone. I documenti catastali riportano che a questa data erano presenti 78 edifici del culto cattolico comprese chiese, oratori pubblici e semipubblici, 22 erano le comunità conventuali femminili e 16 quelle maschili.

Il Vescovado si trovava ancora nella sua vecchia sede ovvero nello spazio oggi occupato dal Seminario diocesano, alla sinistra della Cattedrale. Il Seminario invece era situato dall’altra parte della via Cairoli. Solo nel 1823 il centro della vita cattolica sarebbe passato nel Palazzo già dei marchesi Bianchi.

Tuttavia il mondo ecclesiastico regolare stava per essere sconquassato dalla riforma teresiana. A partire dal 1771 si sarebbero avviate le soppressioni delle corporazioni e degli edifici religiosi con meno di 12 religiosi.

Bibliografia: La città di Mantova nell’età di Maria Teresa, Regione Lombardia, Mantova 1980

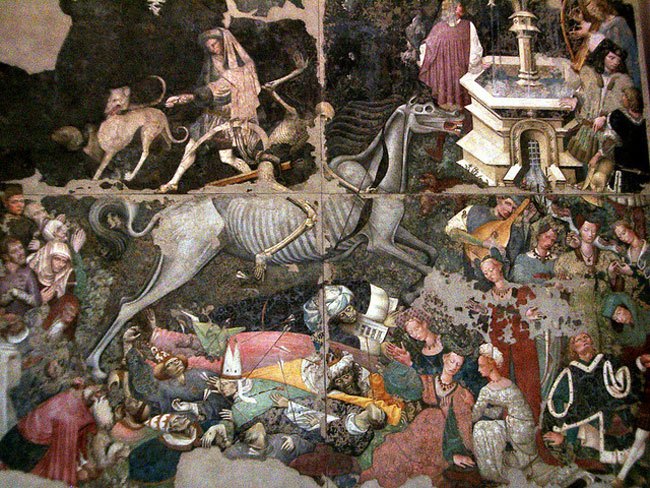

Immagine: Palazzo Bianchi (fonte wikipedia)